Di alberi, uomini e linguaggi Spelacchiati

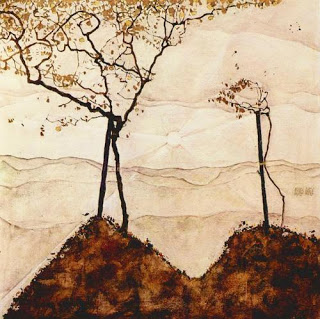

Che gli alberi siano organismi di intelligenza eccezionale, lo sappiamo. In questo assunto siamo sicuramente confortati da ricerche, più o meno recenti, che stanno mettendo in luce le loro incredibili capacità organizzative e comunicative. Ma il solo soffermarsi sul fatto che molte delle specie arboree che vivono nei nostri paesaggi contemporanei hanno iniziato la loro storia sul pianeta decine e decine di milioni di anni fa, ci può aiutare a comprendere quanto sia complessa e articolata la loro vita sociale. L’intelligenza degli alberi è profonda e spettacolarmente ricca di linguaggi e possibilità.

D’altronde, parlare con gli alberi è uno dei sogni, forse fra i più antichi, di noi esseri umani: gli individui e le popolazioni della nostra giovanissima specie (qualche centinaia di migliaia di anni, una minima frazione della traiettoria della vita sul pianeta) hanno sempre visto negli alberi simboli e risorse. Ammirazione per questi individui giganteschi e apparentemente eterni, rispetto per la loro prodigalità nel fornire risposte ai bisogni degli uomini. Alberi della vita, del bene e del male, alberi da cui trarre legno, legna, frutti o medicamenti. Oppure più semplicemente, alberi come luogo d’incontro in qualche remoto villaggio. Ammirazione, rispetto, compagnia.

Vorrei riportare due brevi esempi dell’importanza degli alberi nella storia degli uomini e della tensione a trovare linguaggi e sfere comuni. Nelle Finnegans Wake [1], alla domanda su quale sia “il nostro essere sovrano”, Yawn descrive ‘Oakley Ashe’s elm’, ossia l’olmo di Oakley Ashe, sintesi generatrice del femminile e del maschile. Ma sappiamo che, in questa sua sorprendente opera, James Joyce inventa continuamente, in una prospettiva polisemica, nuovi termini che sono a loro volta segni, simboli, sintesi. Non è probabilmente casuale che l’albero scelto da Joyce sia un olmo (elm), elemento maschile, ma anche un frassino (ash), raffigurazione del femminile, che poi è anche quercia (oak), albero sacro in gran parte d’Europa. Poco più avanti, nella narrazione – definita intraducibile- delle Finnegans Wake, l’albero si anima di movimenti, nello spazio e nel tempo: le foglie si rinnovano come pagine di lettere, in una concatenazione perpetua di bene e male, dalla notte dei tempi, e i rami danzano, uno e tutti, incontrandosi e stringendosi mani contorte.

Barbalbero (Treebeard), scrive Tolkien [2], è alto quattordici piedi (ossia quattro metri o poco più) e nell’aspetto è simile ad un albero, come tutti i suoi simili. Ha il fisico di un uomo, quasi senza collo, e sarebbe difficile dire se ciò che lo ricopre sia una specie di corteccia verde e grigia, o la sua stessa pelle. Sulle prime gli Hobbit notarono di Barbalbero soltanto gli occhi, occhi profondi che li osservavano, lenti e solenni, ma molto penetranti. Erano marrone, picchiettati di luci verdi.

Due narrazioni, fra le mille e mille possibili, della ricerca di un linguaggio, dell’ansia di comunicazione e di identificazione che gli uomini hanno sempre tentato di instaurare con gli alberi.

Joyce ha impiegato 17 anni per scrivere le 648 pagine delle Finnegans Wake. Curiosamente anche a Tolkien ci sono voluti 17 anni e 1260 pagine per scrivere il Signore degli Anelli, dove Barbalbero prende vita.

Di tutt’altro scrive, divertendosi e divertendoci, Carlo Maria Cipolla [3]. Parla di pepe e di stupidità ma, fra le altre annotazioni, vorrei cogliere un passo dove l’Autore dice che gli Antichi Romani erano notoriamente pratici. E anche parchi. È altrettanto evidente che anche i Nuovi Romani lo siano. In particolare per le parole.

Che c’entra questo?

C’entra, c’entra. Ai Romani sono bastati, infatti, pochi giorni per varare un neologismo dedicato a un albero. Un termine pratico e lapidario: Spelacchio. Così, nei tempi di Natale del 2017, è stato rapidamente ribattezzato lo sfortunato abete rosso che il comune della Capitale aveva piazzato in Piazza Venezia come albero. Di Natale, per l’appunto. I romani contemporanei sono evidentemente votati a creare polisemici neologismi in tempi estremamente più brevi degli autori irlandesi o anglosassoni (pur se nati in Sudafrica).

Non paghi di ciò, nel 2018 hanno battuto il loro record: in pochi minuti, sempre un albero, sempre di Natale, è diventato Spezzacchio, in virtù dei moltissimi rami tagliati per facilitarne il trasporto. Rami che, hanno promesso Autorità, dotti e sapienti, sarebbero stati riappiccicati (con chiodi, colla, fasce?) una volta collocato l’albero nel posto designato a reggere luci e bagliori di una precarissima felicità natalizia.

Vittorio Zucconi, in qualità di autore originario del termine “Spelacchio”, il 3 dicembre scorso su Repubblica [4], scrive giustamente in difesa di questo contorto e mutilato abete (non larice, Vittorio: tale ti sarà sembrato Spelacchio, vista l’inaudita carenza di aghi), ribattezzato, crudelmente, “Spezzacchio”, povera creatura alla quale dovranno essere addirittura inchiodati i rami per farlo sembrare vivo. “Spezzacchio” dovrebbe essere lasciato così com’è, dice, senza i chiodi o rabberci di rami e fusto, senza addobbi: allegoria di Roma e dell’Italia contemporanea.

Ma noi non possiamo mica fermarci qui. Dobbiamo individuare una semantica lessicale che spieghi il fluire di significanti e significati fra uomini e alberi: questo è il nostro compito.

Nel far impallidire i risultati delle ricerche di tutti questi anni, lo spelacchiare e spezzettare i poveri abeti rossi – che, detto tra noi, sarebbero rimasti volentieri in qualche altro luogo della Terra- ha finalmente risolto il (centi)millenario problema linguistico fra alberi e uomini. Miracolo, miracolo! Infatti, finalmente, un albero, il mitico Spezzacchio, l’8 dicembre ha parlato, in un intenso dialogare, ricco di sfumature, con la prima cittadina della Capitale:

“Ebbene signori sono tornato!”

E Lei rispose, in un crescendo narrativo, creativo e polisemico:

“Ciao Spelacchio, sei tornato!”

Così parlò Spelacchio detto anche Spezzacchio, sorprendendo (quasi) tutti. E forse pure se stesso.

Ricordiamoci però che gli alberi, le piante, non sono oggetti passivi, senza senso. Usano il linguaggio delle fragranze e dei fluidi per comunicare sopra e sotto terra e per impegnarsi in relazioni vivide e complesse con il loro ambiente e i loro compagni di vita. Non solo sostengono i propri simili, ma si difendono o attaccano gli estranei, fanno alleanze, imparano anche dall’esperienza e ricordano gli eventi passati.

E le parole, anche per gli Alberi, sono importanti.

Bentornato a te e buon Natale, Spelacchio divenuto Spezzacchio: non volercene, noi umani siamo da pochissimo su questa Terra e ancora abbiamo diverse difficoltà ad articolare e comprendere i linguaggi.

E, soprattutto, cerca di non ricordare troppo queste tristi vicende e la dignità che ti abbiamo tolto.